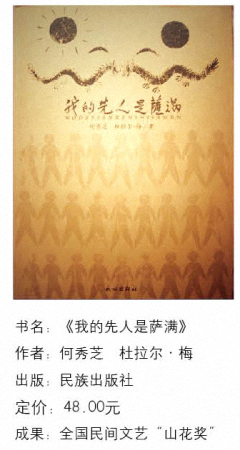

先灵的背影—读《我的先人是萨满》

先灵的背影

——读《我的先人是萨满》

文/靳文

这部书改变了我的阅读节奏,她令我前行的目光举步维艰。

2009年和朋友在酒吧聊天时,他向我问起萨满教,我当时只说这是一个原生宗教。2010年我写《天神的四季》之时,在开头也提到了萨满,就去查询了一下,百度里面这样写到:“萨满”一词也可音译为“珊蛮”“嚓玛”等。该词源自通古斯语saman与北美印第安语shamman,原词含有:智者、晓彻、探究等意,这令我有一点惊讶,说明了萨满是世界性的文化。

我对于所有的少数民族文化都存有敬畏之心,我认为他们接近自然,顺乎人心,几乎所有的少数民族文化都有着崇尚自然的环保意识和敬畏自然的高尚情怀。在时光的长河之中,少数民族文化就是璀璨闪烁的星辰。但遗憾的是,少数民族文化方面的书籍日益稀少,其中还有大部分是相关领域研究学者所作,考据派痕迹太重,就影响了整体文字的美感,也丧失了阅读的快感;而语言鲜活者,行文流畅者,娓娓道来不沾人间烟火气者,就是这本《我的先人是萨满》了。

全文是两位作者之间的讲述与记录,是母亲对女儿诉述先辈留下的痕迹,也是萨满家族的两位后人对本民族神灵的追思。

作者的父系和母系都是鄂温克有名的萨满家族,曾经出现过神通广大的萨满。但是“萨满”的继承却没有多少想象中的浪漫色,被前任萨满选定为继承者,首先表现是得病,得病之后其他萨满来跳神问询,如果确定为继承人那就灾病尽去,再摆上三牲祭品敬奉“舍文”。而文中也曾经提到过,有穷苦家庭被“萨满舍文”选中,但是由于摆不起祭祀牲畜也无钱来制作萨满服,即无能力也无意愿成为萨满的,其终身被疾病困扰。而“萨满”选定继承人是一种被动方式,你只能等待“舍文”的抉择,我看到此时觉得萨满的抉择就如同生命的抉择,大自然如同神意一样不可琢磨,其中虽然包涵了很深刻的“自然至上”的高度现实法则,但是对于萨满继承人来说,并非单纯的幸运。更多是为了自己的民族承担了苦难,所以我个人的感觉萨满是一首生命的悲歌。我想这也是萨满在大家心目中地位卓然的原因之一吧。当然,世间也没有亘古不变之法,比如文中提到的“武力刻春”萨满,他一出生就不同于凡人,他身轻如燕能够腾飞,神通广大法力高强,而且多种舍文附于他身上为他增添神通,数目多得在棍子上刻痕为记。我觉得“武力刻春”应该更像是大家口口相传的一个形象,是一个被梦想和憧憬夸大了的人物。他无病无灾未经过“奥米那仁”仪式便做了萨满,这或许表示了大家对于“萨满舍文”降病给继承者的一种恐惧,也表达了潜意识中明确的向往。“武力”二字表现了他的法术高强,“刻春”二字表现了他用“档士”来记录附体的舍文;包括后来日本人在讷河边召集萨满并寻衅,虽然武力刻春在外地为人治病没有出现,但是大家对他的期盼和充满信心,这都表现出了一个“完美萨满形象”。当然,这些仅是我的猜测,我没有详细考察过鄂温克这个古老神圣的民族,武力刻春萨满是否真有其人并确有其事,我是没有发言权的,但是这不影响也不妨碍我对于萨满、对于鄂温克民族、对于作者充满敬意。

在书中详细地叙述了萨满的舍文,令我惊讶的是萨满舍文中地位最高的是“雷神”,这和希腊神话新神谱的排序是相同的,最高的神“宙斯”就是雷电之神。这一点再次有力地证明了萨满文化的世界性。鄂温克民族敬奉熊神,我个人认为这是出于对力量的崇拜;祭祀树神这是对于生命、生长的崇拜;祭祀山神这是所有狩猎民族的习惯。但是在这些之外,鄂温克还和北方游牧民族一样,天神和地神都有很高的地位;同时萨满服的形制和装饰又暗喻着龙的化身,这也许是吸纳了汉民族一些传统图腾所致。鄂温克民族是一个伟大的包容的民族,从这些细节可以看得出来鄂温克人在文化上没有排外性,少数民族的文化千百年来被不断同化的一个重要原因,我认为与少数民族崇尚自然心胸开阔有直接的关系,他们的文化质朴、浑厚,极少形成文字或没有文字,他们认为文化就在山川草木之中,子孙后代一生下来就会看到,他们认为的文化都是常识,无需用文本或特定的形式保存。我一直认为,目前文化的传承大都源自于“对文化的禁锢”,我们把他写在纸上,规定了明确的条条框框,然后传之后世。就是这些纸质的、皮质的封印流传,恰恰遮挡了我们发现自然的眼睛,也间接地淡化了向自然学习的机会。

作为一个作家最重要的什么?我时常考虑这个问题。我认为作为作家,一定要展现出文字的纯粹性,文字的纯粹性美如天然,而许许多多的作家在文字处理上运用难以计数的修辞手法来使得作品面目全非,以此来显示自己的博学多才。实际上文字自有其生命,绝非我们能够给予。从某种角度来说心中的语言就是最鲜活的文字,自然才是文学终极的隐喻。多年来,看够了形形色色的文学作品,2006年“读书人”策划出版的《逝去的武林》一书,令我眼前一亮,读完后与哥们儿大醉了一次。如今时隔五年,《我的先人是萨满》再次令我掩卷长思,母亲的叙述犹如蜿蜒的河流。而作为一位著述颇丰的作家,杜拉尔•梅忠实的记录,完全没有加诸作家对于文字的无意识的刻意控制,让我有幸看到这部有生命的作品,这是一部伟大的作品,她毫不掩饰地体现了少数民族作家对于自己民族的使命感。作品中对于萨满服装、萨满仪式、鄂温克民俗都是一次全景的展现。这也是一部温暖的作品,我在字里行间感受到了后人凝视的目光中那先人远去的背影。这本书记载了时光的流淌、民族的面孔和亲情的血脉,令我不由得想起北岛的诗歌:当守门人沉睡你和风暴一起转身拥抱中老去的是时间的玫瑰……是为记。