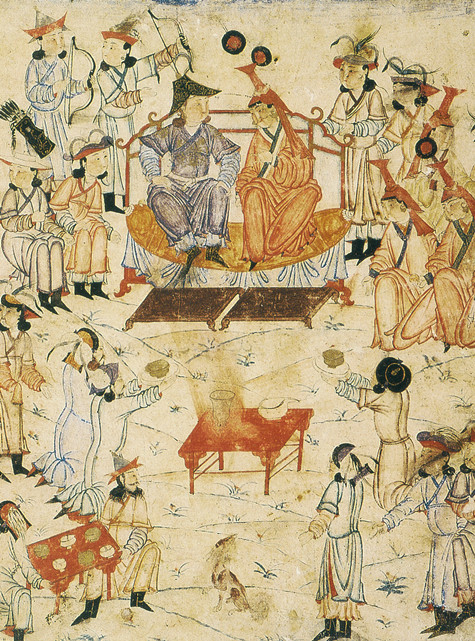

元代的宫廷饮宴

元代的宫廷饮宴

撰写/杨印民

“黄金酒海赢千石,龙杓梯声给大筵。殿上千官多取醉,君臣胥乐太平年。”(张昱:《张光弼诗集》卷3《辇下曲》。四部丛刊续编本)元朝制度,“国有朝会、庆典,宗王大臣来朝,岁时行幸,皆有燕飨之礼。”蒙元统治者希望通过这种燕飨的方式达到“以睦宗戚,以亲大臣,以祼宾客”(的目的。(苏天爵编:《元文类》卷41《经世大典•礼典》。四部丛刊初编本)因此,举凡新帝登基、册立皇后、储君,以及新岁正旦、皇帝寿诞、祭祀、春蒐、秋狝、诸王朝会等重大活动,都要在宫中大排筵席,招待宗室、贵戚、大臣、近侍人等。如此频繁的宫廷饮宴活动,却各有名目,诸如诈马宴、爱娇宴、暖妆宴、浇红宴、泼寒宴、金莲宴、紫菊宴、开颜宴等等,不胜枚举。元人说的好:“盖宫中内外宫府饮宴,必有名目,不妄为张燕也。”(熊梦祥:《析津志辑佚》,《风俗》。北京古籍出版社1983年)

一

“祖宗诈马宴滦都,挏酒哼哼载憨车。向晚大安高阁上,红竿雉帚扫珍珠。”(张昱:《张光弼诗集》卷3《辇下曲》)元代宫廷饮宴,以穷极奢靡、藻饰太平的诈马宴最为著名。

诈马宴,又称奓马宴、质(只)孙宴、济逊宴等等,宴会集宴饮、议政、歌舞、游戏和竞技于一体,是元代最为隆重的宫廷盛宴之一,同时也是一场宫廷狂欢盛会。“诈马”一词,有多种解释,韩儒林先生《元代诈马宴新探》(《穹庐集》,上海人民出版社1982年)和纳古单夫《蒙古诈马宴之新释——对韩儒林师“诈马”研究之补正》(《内蒙古社会科学》1989年第4期)两篇文章都认为“诈马”一词与马没有任何关系,并认为“诈马”一词不是汉语,韩先生认为是波斯语jämah的音译,意为衣服、外衣。纳古单夫认为是蒙古语juma的音译,指把牛羊等牲畜宰杀后,用热水褪掉全毛去掉内脏的整畜。李军经过多方考证,提出“诈马”一词的解释既不应该是衣服,也不应该是食品,其实就是汉语“装饰漂亮华丽的马”或“盛装的马”的意思。(李军:《“诈马”考》,载《历史研究》2005年第5期)

那么,用什么来装饰这些马呢?主要是五彩斑斓的稚鸡尾毛,再配以精致的金鞍,让马看起来非常华丽美观。杨允孚《滦京杂咏》诗云:“千官万骑到山椒,个个金鞍稚尾高。下马一齐催入宴,玉阑干外换宫袍。”诗后自注:“每年六月三日诈马筵席,所以喻其盛事也。千官以稚尾饰马入宴。”

以稚尾、金鞍装饰的马匹还要与质孙宴服相辉映,才是诈马宴的一大特色,也是一大亮点。所谓“诈马筵开醉绿醽,只孙盛服满宫廷。”(陆长春:《元宫词》,陈高华点校《辽金元宫词》,北京古籍出版社1988年)质孙服(又作只孙服)是元代宫廷中最具特色的服饰。

关于质孙服,《元史•舆服志》云:“质孙,汉言一色服也,内庭大宴则服之。冬夏之服不同,然无定制。凡勋戚大臣近侍,赐则服之。下至乐工卫士,皆有其服。精粗之制,上下之别,虽不同,总谓之质孙云。”皇帝冬季穿的质孙服分十一等,夏季分十五等,每种衣服都要搭配相应的冠饰;百官冬季的质孙服分九等,夏季质孙服则分为十四等。这些质孙服很多都是以织金工艺非常高超的纳石失为主要面料,华贵异常。(《元史》卷78《舆服志一》。中华书局点校本1975年)

《马可波罗行纪》中也曾有关于元代宫廷质孙宴服较为详细的描述,但数量与《元史•舆服志》所载有些出入:“君主颁赐一万二千男爵每人袍服十三袭,合计共有十五万六千袭,其价值甚巨,前已言之,带、靴之价亦巨。”元宫廷每年有十三次大的节庆,节庆之日,宫中“一万二千名男爵”都要穿上皇帝赐给的十三套颜色各异的袍服。袍服上缀宝石、珍珠及其他贵重物品。皇帝本人也有十三袭袍服,颜色与诸男爵袍服同,但富丽程度远超,每次所服之色与诸男爵同。至于皇帝颁赐质孙服的目的,马可波罗说的简单明确,“大汗之颁赐诸物者,盖欲其朝会之灿烂庄严。”(《马可波罗行纪》第88章《男爵一万二千人于大节庆日各受金袍十三袭事》,页226。冯承钧译,上海书店出版社2001年)

诈马宴举行的地点是在元上都(今内蒙古正蓝旗东),时间是夏历六月,日期为三日。

元末叶子奇言:“北方有诈马筵席,最其筵之盛也。诸王公贵戚子弟,竞以衣马华侈相高。”(叶子奇:《草木子》卷3下《杂制篇》。中华书局1997年)叶子奇只是一介地方学者,没有亲历诈马宴的机会,所言只能是道听途说而已。后至元六年(1340年),曾扈从顺帝清暑上京并亲睹这一盛况的翰林官员周伯琦做了清晰描述:国家之制,乘舆北幸上京,岁以六月吉日,命宿卫大臣及近侍服所赐济逊珠翠金宝衣冠腰带,盛饰名马,清晨自城外各持彩仗列队驰入禁中,于是上盛服御殿临观,乃大张宴为乐,唯宗王戚里宿卫大臣前列行酒,余各以所职叙坐合饮,诸坊奏大乐、陈百戏,如是者凡三日而罢。其佩服日一易,太官用羊二千噭、马三匹,它费称是,名之曰济逊宴。济逊,华言一色衣也,俗呼曰诈马筵。

周伯琦并挥笔留诗:“高官艳服皆王公,良辰盛会如云从。……大宴三日酣群悰,万羊脔炙万瓮醲。”(周伯琦:《近光集》卷1《诈马行•序》。文渊阁四库全书本)

几乎同一时期,汉族官员郑泳亦跟随右丞相脱脱赴上都亲临诈马宴,应脱脱之请写有《诈马赋》一文。文中铺张渲染了作者身预诈马宴盛会时所见到的盛大场景,包括诈马宴的会场环境,排列在平坡上的盛装马匹,官员所服质孙之衣的特点,角觝、射箭等竞技活动以及百戏杂陈、奏乐宴饮等的热闹场面。“皇上清暑上京,岁以季夏六月大会亲王,宴于棕王之殿三日。百官五品之上赐只孙之衣,皆乘诈马入宴。富盛之极,为数万亿,林林戢戢,若山拥而云集。”(郑泳:《义门郑氏奕叶文集》卷2《诈马赋》。齐鲁书社1996年)

元朝皇帝实行两都巡幸制度,每年农历四月迤北草青,车驾清暑上都;八月草枯,车驾返回大都。抵达上都后和返回大都前,宫廷都要举行洒马奶子于地的祭天仪式,然后大开筵席,这两场饮宴,俗呼为洒马奶宴。对于留守上都的上都留守司官员们而言,则兼具给皇帝一行接风和践行之意。由于洒马奶子仪式的主要目是祭祀天地和祖宗,故而洒马奶宴的狂欢程度自然无法与诈马宴同日而语。据《元史•祭祀志》:

每岁,驾幸上都,以六月二十四日祭祀,谓之洒马妳子。用马一,羯羊八,彩段练绢各九匹,以白羊毛缠若穗者九,貂鼠皮三,命蒙古巫觋及蒙古、汉人秀才达官四员领其事,再拜告天,又呼太祖成吉思御名而祝之,曰:“托天皇帝福荫,年年祭赛者。”

这是抵达上都后于农历六月二十四日举行的洒马奶子仪式。同样,在返抵大都前,通常在八月二十八日,宫中还要举行这一祭祀仪式,始奏起程。对此,马可波罗有一段记述:

每年八月二十八日,大汗离此地时,尽取此类牝马之乳,洒之地上。缘其星者及偶像教徒曾有言曰,每年八月二十八日,宜洒乳于地,俾地上空中之神灵等享,而保佑大汗及其妻女财产,以及国内臣民,与夫牲畜、马匹、谷麦等物。洒乳以后,大汗始行。(《马可波罗行纪》第74章《上都城》,页174)

清人为此作宫词云:“层层毡帐向阳开,内宴同倾马湩杯。有旨起銮霜乍落,驾鹅天上已先回。”(史梦兰:《全史宫词•元宫词》。陈高华点校《辽金元宫词》)“鹖尾宫奴骤锦韉,西凉亭畔月轮圆。又酾马妳开芳宴,圣驾才回九九泉。”(陆长春:《辽金元三朝宫词•元宫词》。陈高华点校《辽金元宫词》)

清暑上都期间,每年的农历七月七日或九日,宫里还有一次洒马奶子的祭祖仪式,这与前面两次的祭天仪式稍有区别,同时在这一日择定回銮日期。《马可波罗行纪》载:“诸汗常于阴历四月赴上都,阴历九月回大都。每年阴历七月七日祭祖,由珊蛮一人面向北,大声呼成吉思及诸故汗名,洒马乳于地以祭。”(《马可波罗行纪》第74章《上都城》,页174)这个记载是真实可信的,后至元六年(1340年),扈从上京的翰林院官员周伯琦曾作诗云:“大驾留西内,兹辰祀典扬。龙衣遵质朴,马酒荐馨香。望祭园林邈,追崇庙祏光。艰难思创业,万叶祚无疆。”诗后自注:“国朝岁以七月七日或九日,天子与后素服,望祭北方陵园,奠马酒,执事者皆世臣子弟,是日,择日南行。”(周伯琦:《近光集》卷2《立秋日书事五首》)从天子与皇后素服祭拜,“执事者皆世臣子弟”的情形来看,洒马奶酒祭祖仪式是相当庄严肃穆的,足见黄金家族对这一祭祀礼仪的重视。

除了帝王之家要于每年的六月二十四日、七月七日或九日、八月二十八日固定举行洒马奶祭天、祭祖仪式并开洒马奶宴之外,蒙古诸宗王也要在每年的四月九日和九月九日两次“修时祀”,洒白马湩。贵由汗二年(1247年)五月,真定总管府“参佐”张德辉北上觐见忽必烈,在其所作《纪行》中叙述道:“至重九日,王(忽必烈)帅麾下会于大牙帐,洒白马湩,修时祀也。其什器皆用禾桦,不以金银为饰,尚质也。……四月九日,率麾下复会于大牙帐,洒白马湩,什器亦如之。每岁惟重九、四月九凡致祭者再,其余节则否。”(王恽:《玉堂嘉话》卷8《张德辉纪行》,杨晓春点校,中华书局2006年)这里的白马湩就是白色牝马的马奶酒,主要供应皇室和贵族的,“非宗戚贵胄不得饮”。(《元史》卷122《昔儿吉思传》)

《元史•祭祀志》言:“元兴朔漠,代有拜天之礼。衣冠尚质,祭器尚纯,帝后亲之,宗戚助祭。其意幽深古远,报本反始,出于自然,而非强为之也。”(《元史》卷72《祭祀志一•郊祀上》)报本反始,这无疑是蒙元宫廷祭天、祭祖的初衷和目的,而祭祀首贵马湩的风习,突出反映了蒙元政权不忘祖宗根本的国俗旧礼,同时也是忽必烈实行蒙汉二元政策的有力佐证,即以草原旧俗为代表的蒙古制度,相当多地占据忽必烈政治文化政策的内核部分,汉法制度则往往居于外围或从属位置。(参阅李治安师《忽必烈传》,页761,人民出版社2004年)

除了上述两大饮宴之外,每年皇帝诞辰的万寿节和农历新年的“白节”即元旦节,也都要在宫廷中举行非常隆重的朝会大宴,这里不作赘述。除此之外,皇帝和后妃、宗亲、近臣之间的小规模饮宴亦是相当频繁,且名色亦异。宫中碧桃盛开,举杯相赏,名曰爱娇宴;红梅初发,携尊对酌,名曰浇红宴;海棠花开有暖妆宴,瑞香花开有泼寒宴,牡丹花开又有惜香宴。落花也饮,名为恋春宴。催花又设,名为夺秀宴。“其或缯楼幔阁,清暑回阳,佩兰采莲,则随其所事而名之也。”(陶宗仪:《元氏掖庭记》,《香艳丛书》本)故清人史梦兰撰《全史宫词•元宫词》有“数百昭仪尽控鸾,巾袍轮日侍雕栏。花开禁苑频催宴,才罢浇红又泼寒。”

陶宗仪《元氏掖庭记》还载有如下几件帝妃之间的饮宴轶事,分别名“斗巧宴”、“爽心宴”和“开颜宴”。

至大间,洪妃宠于后宫。七夕,诸嫔妃不得登台,台上结采为楼,妃独与宫官数人升焉,剪采散台下,令宫嫔拾之,以色艳淡为胜负。次日,设宴大会,谓之“斗巧宴”,负巧者罚一席。

每遇上巳日,宫中令诸嫔妃袚于内园迎祥亭、漾碧池,池用纹石为质,以宝石镂成,奇花繁叶,杂砌其间。上张紫云九龙华盖,四面幛帏,帏皆蜀锦为之。跨池三匝,桥上结锦为亭,中匾“进鸾”,左匾“凝霞”,右匾“承霄”,三匾雁行相望,又设一横桥接乎三亭之上,以通往来。袚毕则宴饮于中,谓之“爽心宴”。

程一宁未得幸时,尝于春夜登翠鸾楼,倚栏弄玉龙之笛,吹一词云:“兰径香销玉辇踪,梨花不忍负春风。绿窗深锁无人见,自碾朱砂养守宫。”帝忽于日下闻之,……遂乘金银车至其所。……携手至柏香堂,命宝光天禄厨设“开颜宴”。进兔丝之膳,翠涛之酒,云仙乐部坊奏鸿韶乐,列朱戚之舞,鸣睢之曲。……自是宠爱日隆。

“白白毡房撒万星,名王酣宴惜娉婷。”(杨允孚:《滦京杂咏》卷下。文渊阁四库全书本)帝妃宴饮之外,皇帝在巡幸上都期间也常常和各地远道而来的宗室诸王举行饮宴,后妃、太子都在与宴之列,享受帝王之家的亲情欢乐。熊梦祥《析津志辑佚•风俗》载:

车驾自四月内幸上都,太史奏某日立秋,乃摘红叶,涓日张燕,侍臣进红叶。秋日,三宫太子诸王共庆此会,上亦簪秋叶于帽,张乐大燕,名压节序。若紫菊开及金莲开,皆设燕。盖宫中内外宫府饮宴,必有名目,不妄为张燕也。

元代宫廷的订婚宴名叫“孛儿扎宴”,朝鲜郑麟趾《高丽史》里面记载有顺帝时期的一次孛儿扎宴场景:

(1353年,恭愍王二年,至正十三年)八月庚子,元遣峦峦太子、定安平章来赐孛儿扎宴。遂宴于延庆宫。公主与太子坐北面南,王(恭愍王——著者)坐西面东,皇后(顺帝皇后奇完者忽都——著者)母李氏坐东面西。王先起跪,献爵于太子,太子立饮。以次行酒。太子又起献酒李氏,次王,次公主。用布为花,凡五千一百四十余匹,他物称是,穷极奢侈。元法,合婚娅而宴之谓之孛儿扎宴。初,王为李氏表请,故帝(顺帝——著者)赐是宴。时使介络绎,馆舍难容,皆馆于宰枢之家,凡三十余所。([朝鲜]郑麟趾《高丽史》卷38《恭愍王一》,台北文史哲出版社1972年)“枢密院家家赐宴,金符三品事奔趋。教坊白马驮身后,光禄红箫送酒车。”(张昱:《张光弼诗集》卷3《辇下曲》)除了上述宫廷朝会宴享和后宫之宴外,为抚慰臣下,收揽人心,皇帝还经常对近臣赐酒、赐宴,甚至赐家宴以示眷遇殊厚、宠数优渥。这样赏赐的酒、宴可以是随时随地的,多寡厚薄由帝王随意而出,全无定制。功臣、勋旧、学士、院官、贵嫔,以及外国的使臣和君主都在赏赐之列,其涉及面之广,前后人数之众,世所罕及。世祖“数以御坊名酝”,赏赐万户张柔。(王鹗:《万户张侯孝思之碑》。清光绪十六年《定兴县志》卷17)成宗体察到郑制宜任事忠勤,更是“屡赐内酝”。(《元史》卷154《郑鼎传》)高丽李齐贤写道:“锡仙壶酒酿浓含雨露之香,宫锦一对烂吐云霞之彩。”(李齐贤:《益斋集》卷8《谢御衣酒表》。粤雅堂丛书三编本)安南国王陈益稷留诗:“仙醴酿成天上露,宫壶分赐腊前春。”(陈益稷:《谢青宫赐酒》,顾嗣立辑《元诗选•初集》中华书局1985年)酒宴在融洽君臣关系,沟通情感方面往往起到重要的作用,这也许是蒙元君主们乐此不疲的原因之一吧。《元史•耶律楚材传》载:

楚材尝与诸王宴,醉卧车中,帝(窝阔台)临平野见之,直幸其营,登车手撼之。楚材熟睡未醒,方怒其扰己,忽开目视,始知帝至,惊起谢,帝曰:‘有酒独醉,不与朕同乐耶?’笑而去。楚材不及冠带,驰诣行宫,帝为置酒,极欢而罢。通常情况下,在各种规模的宴会上,九五之尊的皇帝和皇后都不会亲自把盏赐酒,如果受赐者能得到这样破格的礼遇,则是莫大的荣耀。同时对其他与宴者来说,更是一种巨大的激励,其所起到的教化和感染作用是不言而喻的。

汉地世侯史枢曾随宪宗蒙哥入川伐宋有功。庆功宴上,蒙哥命皇后赐史枢酒,且晓谕新附将帅说:“我国家自开创以来,未有皇后赐臣下酒者,特以枢父子世笃忠贞,故宠以殊礼。有能尽瘁事国者,礼亦如之。”(《元史》卷147《史天倪传•史枢》)朝野称誉的中书老臣尚文觐武宗海山于龙虎台,称觞上万岁寿,武宗破例亲盏赐酒。“故事,酒答臣下,琖人授之,不亲赐也。时特授公,左右相目嗟异。”(苏天爵编:《元文类》卷68《孛术鲁翀:平章政事致仕尚公神道碑》。四部丛刊初编本)

“内侍传宣下玉京,四方多士预恩荣。宫花压帽金牌重,舞妓当筵翠袖轻。银瓮春分官寺酒,玉杯香赐御厨羹。小臣涓滴皆君赐,惟有丹心答圣明。”(萨都拉:《雁门集》卷2《赐恩荣宴》。上海古籍出版社1982年)这是受赐官员心态的生动写照。食君之禄而忠君之事,通过赐与受赐,忠与尽忠的连环锁链,结成了牢不可破的君臣关系网络。

在元代举行的所有宫廷宴会中,至元十三年(1276年)五月,忽必烈君臣后妃在上都招待南宋小朝廷谢、全二太后和小皇帝赵寡后幼主一行的饮宴,也许是最令时人和后世为之唏嘘感叹的。“南人堕泪北人笑”,(汪元量:《增订湖山类稿》卷1《送琴师毛敏仲北行》。孔凡礼辑校,中华书局1984年)那完全是一场旷日持久、你死我活的残酷竞争后,最大的胜利者对最大的失败者一次强硬、残忍的施舍与怜悯。一方是一统天下、志得意满的世界君主,一方是江山社稷尽失,国破家亡、寄人篱下的阶下囚。表面上的客气、温情、隆重、排场,掩盖不住得意者的骄矜霸道、颐指气使和失意者的强颜裝笑、战战兢兢。

随同南宋君臣一同北上的宫廷琴师汪元量在上都亲眼目睹这些宴饮场面之后,用诗歌近乎真实地记录了当时的情景:皇帝初开第一筵,天颜问劳思绵绵。大元皇后同茶饭,宴罢归来月满天。第二筵开入九重,君王把酒劝三宫。驼峰割罢行酥酪,又进椒盘嫩韭葱。第三筵开在蓬莱,丞相行杯不放杯。割马烧羊熬解粥,三宫宴罢谢恩回。第四排筵在广寒,葡萄酒酽色如丹。并刀细割天鸡肉,宴罢归来月满鞍。第五华筵正大宫,辘轳引酒吸长虹。金盘堆起胡羊肉,乐指三千响碧空。第六筵开在禁庭,蒸麋烧鹿荐杯行。三宫满饮天颜喜,月下笙歌入旧城。第七筵排极整齐,三宫游处软舆提。杏浆新沃烧熊肉,更进鹌鹑野雉鸡。第八筵开在北亭,三宫丰燕已恩荣。诸行百戏都呈艺,乐局伶官叫点名。第九筵开尽帝妃,三宫端坐受金卮。须臾殿上都酣醉,拍手高歌舞雁儿。第十琼筵敞禁庭,两厢丞相把壶瓶。君王自劝三宫酒,更送天香近玉屏。(汪元量:《增订湖山类稿》卷2《湖州歌九十八首》)

蒙元君臣们为优待降人而备下的这些颇具蒙古民族特色的宫廷大宴,对于见惯西湖三千风月、日日歌舞不休的南宋小朝廷来说,也许绝不仅仅是味同嚼蜡这么简单的事情,那份万劫不复的悲凉、无奈和悔恨,应该是和亡于赵宋先祖的南唐后主李煜同弹一调的:

“春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。”(李璟、李煜:《南唐二主词》。明万历吕远墨华斋刻本)

二

“万羊肉如陵,万瓮酒如泽。”(周伯琦:《扈从集》全一卷《大口》。文渊阁四库全书本)频繁奢华的宫廷饮宴,使得蒙元宫廷中酒的消费量是相当惊人的。窝阔台时期,每天需有五百辆载着食物和饮料的大车从各方到达哈喇和林,每辆大车都是专门建造的,需用八头牛才能牵引运输。这些从各地运来的食物和酒被储藏在仓库中,以备随时取用。(拉施特:《史集》第二卷《窝阔台合罕纪》,页69。余大钧译,商务印书馆1983年)

西方传教士鲁布鲁克曾经亲历了宪宗蒙哥汗在圣约翰节(6月24日)举行的盛宴,“我计算装运马奶有一百零五辆车和九十匹马,在使徒彼得和保罗节(6月29日)也一样。”(《鲁布鲁克东行纪》第36章《汗的节日及教友威廉的返回》,页309。何高济汉译本,中华书局1985年)拉施特《史集》记述了蒙哥汗即位时,“宴饮作乐整整举行了一星期。饮用库和厨房负责每天(供应)两千车酒和马湩,三百头牛马,以及三千只羊。”(拉施特:《史集》第2卷《蒙哥合罕即位前的情况》,页244)志费尼《世界征服者史》对于此事的记载则是每日消耗“三千车的忽迷思和酒”,(志费尼:《世界征服者史》第3部《蒙哥汗登上汗国的宝座》,页637。何高济译,商务印书馆2004年)应该更为确切。泰定帝元年(1324年)八月,亦曾“市牝马万匹取湩酒”。(《元史》卷29《泰定帝纪一》)

元人有言:“国朝大事,曰征伐、曰蒐狩、曰宴飨,三者而已,虽矢庙谟、定国论,亦在于樽俎餍饫之际。”(王恽:《秋涧集》卷57《大元故关西军储大使吕公神道碑铭》。四部丛刊初编本)把朝廷政事与宫廷宴饮密切结合,于推杯换盏、觥筹交错之间,国家大事谋划已定,不能不说是蒙古贵族议事的特色。关于这一点,域外史料常常不惜笔墨地予以津津乐道,如在推举窝阔台、贵由及蒙哥继承汗位的忽里勒台大会期间都有相关描述,“一连四十天,他们每天都换上不同颜色的新装,边痛饮,边商讨国事。”(志费尼:《世界征服者史》上册《世界的皇帝合汗登上汗位和世界帝国的威力》,页204)“(在幕帐中议事的)首领们就这样几乎一直恭候到中午,于是他们便开始喝马奶,喝的是那样多,一直到晚上为止,看起来简直叫人眼馋。”(《柏朗嘉宾蒙古行纪》第九章《鞑靼皇帝及其诸王的宫廷》,页100。耿升译,中华书局1985年)“王子们现在从四方到来。……他们举行大会,在宴饮数日后,共同商讨把汗位交给一个对此适当的……人选。”(志费尼:《世界征服者史》第三部《蒙哥汗登上汗国的宝座》,页623)

蒙古贵族这种将国是与宴饮结合的独特议事方式,可能根源于金等北方民族早期的军事民主制,据《大金国志》载:“金国凡用师征伐,上自大元帅,中自万户,下自百户,饮酒会食,略不间列,与父子兄弟等。所以上下情通,无闭塞之患。国有大事,适野环坐,画灰而议,自卑者始,议毕,即漫灭之不闻人声。军将行,大会而饮,使人献策,主帅听而择焉。”(宇文懋昭撰、崔文印校证:《大金国志校证》卷36《兵制》。中华书局1986年)它体现了同一部众之间民主、平等的精神。

“蒙古人的庆典,为舞蹈、宴饮以志欢庆。”(《蒙古秘史》第57节。余大均译注,河北人民出版社2001年)蒙元时期,蒙古贵族会议中的宴乐活动借助于诈马宴等饮宴方式完成,可以满足双重需求:其一,可满足最高统治集团穷极奢华,及时行乐的物质和精神文化需求。透过诈马宴上衣香鬓影、灯红酒绿的五彩斑斓,它所折射出的正是蒙元统治阶级上层纸醉金迷、穷奢极欲的腐化和糜烂。其二,可满足巩固蒙古大汗和黄金家族统治地位的政治需求。“国朝凡大朝会,后妃、宗王、亲戚、大臣、将帅、百执事,及四方朝附者,咸在朝会之信。”(苏天爵编:《元文类》卷41《经世大典•礼典•朝会》)首先,通过宴会上宣读成吉思汗的圣训,“宝训传宣争俯首”,(袁桷:《清容居士集》卷15《装马曲》。四部丛刊初编本)告戒宗王亲贵要维护大汗至尊至上的宗主地位。其次,借助宗亲聚会和慷慨封赏,增强黄金家族内部的凝聚力,使君臣同心同德,永保祖宗基业。

元朝中后期,政府财政收支严重失衡,终因收不抵支而导致经济趋于崩溃边缘,其中的一个重要因素就是与宫廷因宴饮无度所致的浮食冗费有关。面对上下宴饮无度、奢靡相尚的现实,一些有识之士纷纷向朝廷上书或向当政者提出建议,予以关注。山东世侯严忠济幕僚李昶就曾谏言:“比年内外裘马相尚,饮宴无度,库藏空虚,百姓匮乏,若犹循习故常,恐或生变。”(《元史》卷160《李昶传》)

早在世祖朝,监察御史王恽就曾上书说:“为今之计,正当量入为出,以过有举作为戒,除飨宗庙、供乘舆、给边备、赏战功、救灾荒外,如冗兵、妄求、浮食冗费及不在常例者,宜检括一切省减,以丰其财。”(王恽:《秋涧集》卷35《上世祖皇帝论政事书》)

顺帝朝监察御史苏天爵更是犯颜直谏:“近年以来朝廷无事,待遇勋臣固为优厚,然而宴享太频,财用不能无费。……今后内外百司,凡有必合筵宴,一切浮费奢靡之物,并宜裁节禁治,是亦恐惧修省之一事也。”(苏天爵:《滋溪文稿》卷26《灾异建白十事》。陈高华、孟繁清点校,中华书局1997年)句句针砭时弊,言辞之激越恳切可谓痛心疾首。但统治者依然故我,无所作为,一至积重难返。