这辽阔大地漫长的诗歌之旅结束了,这期间我重新阅读了北方大地,体会了内蒙古草原文化的博大精深。诗意永远是上天赐予人类的精美礼物,诗意也是自然无私的馈赠。她是自然最娇嫩的孩子,柔弱得就像我们孤独的心灵;她又是宇宙中最恒存之物,我们归为尘土而诗歌依然在上空飘扬。李白有诗:“屈平词赋悬日月,楚王台榭空山丘。”这钟声一样的句子,仿佛穿越了1500年的光阴,再次告诉我们文学不朽,诗歌永恒。一方水土养一方文学艺术,草原的辽阔在蒙古族诗歌意象中次第出现,带着蓝天白云的味道,像草原上的风,不系缰绳。我注目远方的时候总是想放声高歌和倾听沉静这美妙的感觉毫不冲突,大地容纳了一切。在文学艺术评论界,土地和人文的联系一直是诸多学者文人的研究方向。施战军先生曾经把“边地”当做文学的一种镜像来深刻解读,他说:“边地题材的文学艺术作【详细】

这辽阔大地漫长的诗歌之旅结束了,这期间我重新阅读了北方大地,体会了内蒙古草原文化的博大精深。诗意永远是上天赐予人类的精美礼物,诗意也是自然无私的馈赠。她是自然最娇嫩的孩子,柔弱得就像我们孤独的心灵;她又是宇宙中最恒存之物,我们归为尘土而诗歌依然在上空飘扬。李白有诗:“屈平词赋悬日月,楚王台榭空山丘。”这钟声一样的句子,仿佛穿越了1500年的光阴,再次告诉我们文学不朽,诗歌永恒。一方水土养一方文学艺术,草原的辽阔在蒙古族诗歌意象中次第出现,带着蓝天白云的味道,像草原上的风,不系缰绳。我注目远方的时候总是想放声高歌和倾听沉静这美妙的感觉毫不冲突,大地容纳了一切。在文学艺术评论界,土地和人文的联系一直是诸多学者文人的研究方向。施战军先生曾经把“边地”当做文学的一种镜像来深刻解读,他说:“边地题材的文学艺术作【详细】

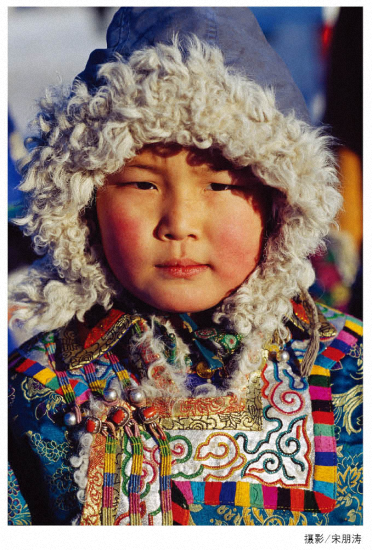

一个人的和声文/白涛到二十一世纪初为止,我还没有听到过究竟有哪一种歌声比得上蒙古人的草原长调那样嘹亮宽广、悠扬婉转和辽远深沉。在北方历史上,诸多草原民族如荤粥、猃狁、高车、铁勒、匈奴、突厥、契丹、蒙古,“其人好引声长歌”(《魏书·高车转》),“饮马酪取醉,歌呼相对。”(《隋书·突厥转》)。这些个游牧部族逐次更替壮大,直到“牧于无穷之泽,东西南北不可穷极”的“百蛮大国”匈奴,“女好踏歌,每月夜群聚,握手顿足,操胡音□为乐”(明·岷峨山人《译语》)之时,长调恐已渐成气候了。再到蒙古人称霸欧亚草原的年代,长调的发展更是达到了巅峰。 二十世纪二十年代末,跟随探险家斯文·赫定的考察队进入蒙古高原的丹麦学者亨宁·哈士伦,在其所著《蒙古的人和神》中说到:“蒙古人的音乐从未屈从于任何外来因素的影响,它是直接来源于大【详细】

一个人的和声文/白涛到二十一世纪初为止,我还没有听到过究竟有哪一种歌声比得上蒙古人的草原长调那样嘹亮宽广、悠扬婉转和辽远深沉。在北方历史上,诸多草原民族如荤粥、猃狁、高车、铁勒、匈奴、突厥、契丹、蒙古,“其人好引声长歌”(《魏书·高车转》),“饮马酪取醉,歌呼相对。”(《隋书·突厥转》)。这些个游牧部族逐次更替壮大,直到“牧于无穷之泽,东西南北不可穷极”的“百蛮大国”匈奴,“女好踏歌,每月夜群聚,握手顿足,操胡音□为乐”(明·岷峨山人《译语》)之时,长调恐已渐成气候了。再到蒙古人称霸欧亚草原的年代,长调的发展更是达到了巅峰。 二十世纪二十年代末,跟随探险家斯文·赫定的考察队进入蒙古高原的丹麦学者亨宁·哈士伦,在其所著《蒙古的人和神》中说到:“蒙古人的音乐从未屈从于任何外来因素的影响,它是直接来源于大【详细】

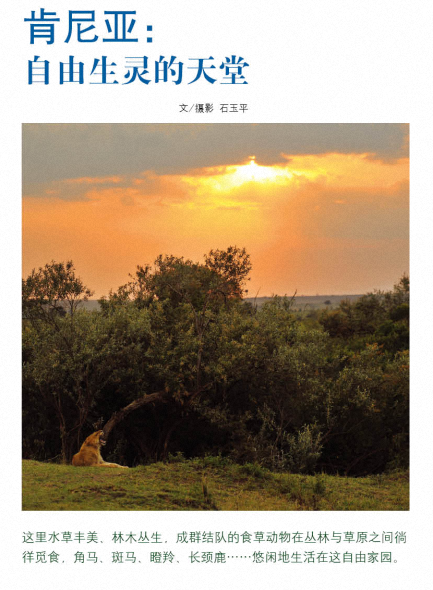

肯尼亚:自由生灵的天堂文/摄影石玉平天堂草原马赛马拉 在肯尼亚这个动物天堂中,知名度最高的当属马赛马拉草原。绵延起伏一望无际的草原上,点缀着高大的金合欢树、猴面包树和香肠树。这里水草丰美、林木丛生,成群结队的食草动物在丛林与草原之间徜徉觅食,角马、斑马、瞪羚、长颈鹿……悠闲地生活在这自由家园。但是他们也警惕着隐藏在丛林中的凶猛动物,狮子、花豹、猎豹、鬣狗随时都有可能出现,对它们发起攻击,惊心动魄的生死场面每天都会在这里出现。每年8、9月份都会有大批的食草动物从坦桑尼亚的塞伦盖提草原迁徙而来。迁徙大军浩浩荡荡颇为壮观,大约有150万匹角马,35万只瞪羚,15万匹斑马为了生存繁衍,不得不渡过马拉河进入马赛马拉草原。马拉河两岸陡峭,水流湍急,河流中潜伏着世界上体型最大的鳄鱼,河中心聚居着成群的河马。遍布河【详细】

肯尼亚:自由生灵的天堂文/摄影石玉平天堂草原马赛马拉 在肯尼亚这个动物天堂中,知名度最高的当属马赛马拉草原。绵延起伏一望无际的草原上,点缀着高大的金合欢树、猴面包树和香肠树。这里水草丰美、林木丛生,成群结队的食草动物在丛林与草原之间徜徉觅食,角马、斑马、瞪羚、长颈鹿……悠闲地生活在这自由家园。但是他们也警惕着隐藏在丛林中的凶猛动物,狮子、花豹、猎豹、鬣狗随时都有可能出现,对它们发起攻击,惊心动魄的生死场面每天都会在这里出现。每年8、9月份都会有大批的食草动物从坦桑尼亚的塞伦盖提草原迁徙而来。迁徙大军浩浩荡荡颇为壮观,大约有150万匹角马,35万只瞪羚,15万匹斑马为了生存繁衍,不得不渡过马拉河进入马赛马拉草原。马拉河两岸陡峭,水流湍急,河流中潜伏着世界上体型最大的鳄鱼,河中心聚居着成群的河马。遍布河【详细】

在传说背后文/杨献平十年前,在山丹路易·艾黎博物馆,蓦然看到一柄匈奴弯刀和一支残缺鸣镝,锈迹斑斑,内里泛红,在不怎么明亮的灯光下,像是层层泛起的黑色肉痂。这两种冷兵器在当世的激烈的暴力体验,已经与那些被它割断的生命浑然一体。可以说,它们的本身就是一种真实的历史,承载自己,也承载匈奴所有的逝者及其亡灵——真相不断损耗,灵魂却会越来越清晰。再后来,与朋友两度登临焉支山。一次是盛夏,牧歌之上,山地浩荡,峰峦迭起。匍匐的青草在无声流水的周遭蓬勃,青翠、柔软得令人心疼。站在任何一座山丘上,极目远望,浑圆的苍穹澄碧如洗,不断飞临的鹰隼发出骄傲、嘹亮的叫声;犹如岩石的羊群,在生死间咩咩而鸣。放养它们的人穿着厚厚的大氅,细线一样的辫梢刀锋一样晃动。一次是初秋,满山的油菜花黄得铺天盖地,置身其中,就像瞬间跌落在黄金堆砌【详细】

在传说背后文/杨献平十年前,在山丹路易·艾黎博物馆,蓦然看到一柄匈奴弯刀和一支残缺鸣镝,锈迹斑斑,内里泛红,在不怎么明亮的灯光下,像是层层泛起的黑色肉痂。这两种冷兵器在当世的激烈的暴力体验,已经与那些被它割断的生命浑然一体。可以说,它们的本身就是一种真实的历史,承载自己,也承载匈奴所有的逝者及其亡灵——真相不断损耗,灵魂却会越来越清晰。再后来,与朋友两度登临焉支山。一次是盛夏,牧歌之上,山地浩荡,峰峦迭起。匍匐的青草在无声流水的周遭蓬勃,青翠、柔软得令人心疼。站在任何一座山丘上,极目远望,浑圆的苍穹澄碧如洗,不断飞临的鹰隼发出骄傲、嘹亮的叫声;犹如岩石的羊群,在生死间咩咩而鸣。放养它们的人穿着厚厚的大氅,细线一样的辫梢刀锋一样晃动。一次是初秋,满山的油菜花黄得铺天盖地,置身其中,就像瞬间跌落在黄金堆砌【详细】

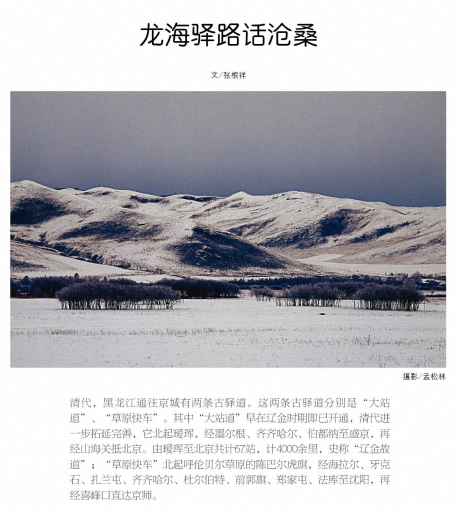

龙海驿路话沧桑文/张根祥古代王朝一统江山后,总是不忘开疆拓土,庞大的国家机器要想深入到每一个行政区域,把中央的决策传递到各地,靠的就是神经脉络一样的驿路延伸,而驿站则相当于每一根神经上的节点。驿路是古代的官道,古驿站是供传递官府文书和军事情报的人或来往官员途中食宿、换马的场所,准确而言,是官站。 两条古驿道 清代,黑龙江通往京城有两条古驿道,这两条古驿道分别是“大站道”、“草原快车”。其中“大站道”早在辽金时期即已开通,清代进一步拓延完善,它北起瑷珲,经墨尔根、齐齐哈尔、伯都纳至盛京,再经山海关抵北京。由瑷珲至北京共计67站,计4000余里,史称“辽金故道”;“草原快车”北起呼伦贝尔草原的陈巴尔虎旗,经海拉尔、牙克石、扎兰屯、齐齐哈尔、杜尔伯特、前郭旗、郑家屯、法库至沈阳,再经喜峰口直达京【详细】

龙海驿路话沧桑文/张根祥古代王朝一统江山后,总是不忘开疆拓土,庞大的国家机器要想深入到每一个行政区域,把中央的决策传递到各地,靠的就是神经脉络一样的驿路延伸,而驿站则相当于每一根神经上的节点。驿路是古代的官道,古驿站是供传递官府文书和军事情报的人或来往官员途中食宿、换马的场所,准确而言,是官站。 两条古驿道 清代,黑龙江通往京城有两条古驿道,这两条古驿道分别是“大站道”、“草原快车”。其中“大站道”早在辽金时期即已开通,清代进一步拓延完善,它北起瑷珲,经墨尔根、齐齐哈尔、伯都纳至盛京,再经山海关抵北京。由瑷珲至北京共计67站,计4000余里,史称“辽金故道”;“草原快车”北起呼伦贝尔草原的陈巴尔虎旗,经海拉尔、牙克石、扎兰屯、齐齐哈尔、杜尔伯特、前郭旗、郑家屯、法库至沈阳,再经喜峰口直达京【详细】